ジグ単(ジグヘッド単体)の釣りはシンプルゆえ、「底を取る・レンジキープ」などといった基本操作が重要となります。

魚へのアプローチは釣り人が魚の居る層へルアー運ばなければならず、底層から表層まで魚が何処に定位しているのか、その日その時間によってのコントロールが必要です。

この記事では、初心者でもすぐに実践できるジグ単の基本操作やコツを紹介し、ジグ単の魅力を最大限に引き出すためのヒントを、わかりやすくお届けします。

ジグ単アジングの基本的な釣り方

キャストの基本技術

ジグ単は非常に軽量なリグであるため、キャストには特有の工夫が求められます。

ロッドの反発力をしっかりと活かしたスナップキャストを行うことで、軽いジグヘッドでも安定して狙ったポイントへと飛ばすことが可能になります。

また、無理に遠投を狙うよりも、アジが回遊しているであろうエリアを正確に撃ち抜くことが重要です。

ピンポイントでキャストを決めるには、日々の練習も大切ですし、風向きや潮の流れといった環境要因にも注意を払いながらキャスト精度を高めていきましょう。

フォールとリフトのアクション解説

ジグ単の基本操作は、「フォール」と「リフト」を組み合わせたシンプルながら奥深い動きです。

キャスト後、ジグが着水したらすぐにラインをやや張った状態でテンションフォールを開始し、アジが反応しやすい自然な沈下を意識します。

ボトムに着底したことを確認したら、ロッドを小さく持ち上げてジグを軽くリフトさせ、その後は再びテンションフォール。

リフトの幅は大きすぎず、アジに違和感を与えないように心がけましょう。

この「フォール→リフト→フォール」の繰り返しにより、アジの好奇心を引き出し、思わずバイトしてしまう瞬間を演出するのです。

また、フォール中のラインの動きにしっかりと注意を払い、アタリを逃さないように集中することが大切です。

アジングアクションのパターン

アジの捕食習性と反応

アジは自ら積極的に獲物を追いかけ回すのではなく、潮に乗って漂ってくるエサをじっと待ち構えて捕食するという、待ちの姿勢を持つ魚です。

このため、アングラー側もアジの習性に合わせて、できる限り自然なアクションを心がけることが重要です。ジグヘッドやワームの動きが不自然だったり、レンジ(タナ)を外してしまうと、せっかく近くにいるアジもバイトに至らないことが多くなります。

ナチュラルな動きを意識しつつ、アジがいると思われるレンジをしっかりキープし続けることが、釣果を伸ばすための大きな鍵となります。

フォールのタイミングとアプローチ

アタリが出やすいのは、実はフォール中であることが非常に多いです。

特にテンションフォール中は、ジグの動きがゆっくりでナチュラルになるため、アジのバイトチャンスが高まります。

そのため、この瞬間こそが最大の集中ポイントと言えるでしょう。

ラインの動きや変化を常に注意深く観察し、わずかな違和感やラインの不自然な止まり、フッと緩むような挙動があれば、即座にアワセを入れる準備をしておくことが重要です。

慣れないうちは集中力を維持するのが難しいかもしれませんが、繰り返しの実践を通じてフォール中のアタリを見極められるようになると、釣果は格段に向上します。

ベイトとアジのレンジを意識する

その日のベイトが表層なのか中層なのか、あるいはもっと深い層にいるのかをしっかり観察し、それに合わせてアジのレンジを調整することが非常に重要です。

ベイトの位置は時間帯や潮の動きによっても変化するため、常に水面や魚の反応をチェックしておくと良いでしょう。

ジグ単は非常に操作性が高く、レンジ調整がこまめにできるのが大きな強みです。

そのため、一定の層だけに固執するのではなく、フォールスピードやリフト幅を変えるなどして、表層・中層・ボトムと幅広く探ってみることで、アジの反応を見つけやすくなります。

ジグヘッドの基本操作のコツ

ボトム(底)を取る

アジはボトム(海底)に定位しているケースがよくあり、大型のアジもボトム付近を好むことが多いのです。

表層から中層の間では反応しないアジを取り逃がさないためにも、ボトムを感じ取れるようになりましょう。

ボトムを察知する上で一番わかりやすい基本動作は、

1g程度の軽量リグを使用すると、潮流や風の影響によってラインがたるみやすくなります。

そのため、ボトムでもアタリを感じられるようにラインは張った状態をキープする事を心がけましょう。

ボトムを取る感覚を覚えるためにも、最初のうちは重め(2~3g)のジグヘッドを使ってみてもいいでしょう。

風を考慮する

ジグ単(ジグヘッド単体)の釣りでは、「ラインのたるみや糸ふけがない状況を作り出す」ことも重要。

ラインがたるむことにより以下のような弊害がでてきます。

手元で魚のアタリを感じ取りづらくなる

風にラインが押されジグヘッドが沈みづらくなる

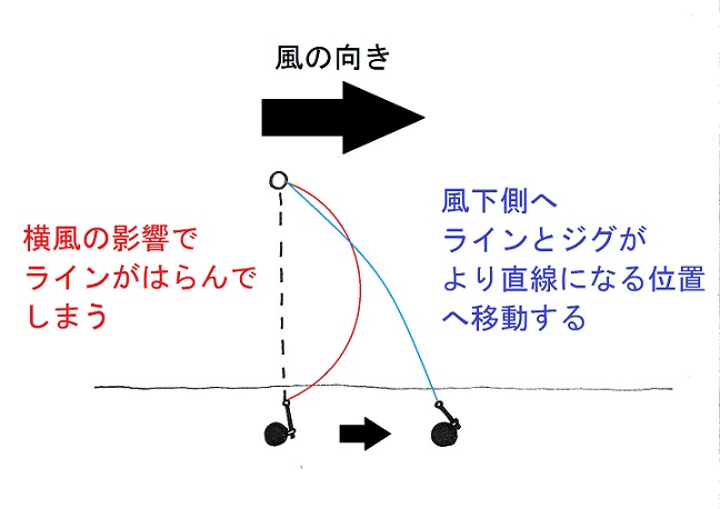

追い風や向かい風であれば問題ありませんが、横や斜め横からの風を受けると上記のような弊害が起きるため、アジングにとって横風は天敵だということを頭に入れておきましょう。

横風の対処方法

- キャスト後に風下側へ立ち位置を変更する

- キャスト後にロッドを下げて出来るだけラインを空中に出さない

- 腰や足を曲げて姿勢を低くする

ラインがはらみ過ぎてたるんでしまうと、「何をやっているか分からない」状態になるため、出来るだけテンションをかけて重みを感じ取れるようにしておきましょう。

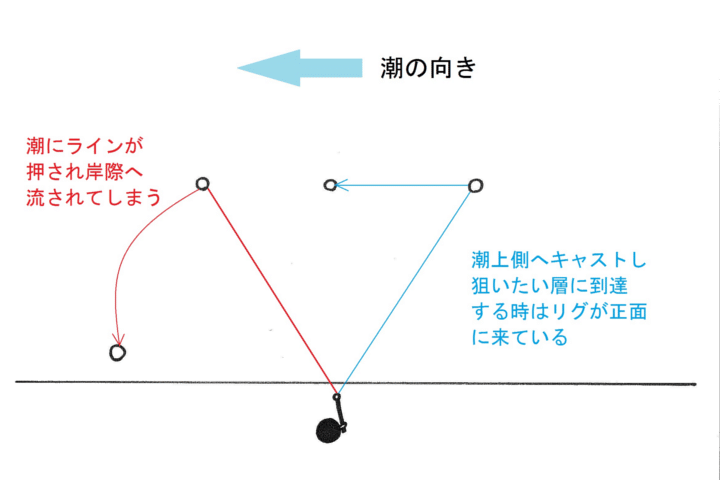

潮流の中にアジはいる

- 潮上にキャストするのが基本

- ジグヘッドの回収時にどの位流されたのか把握しよう

- テンションフォールでリグのフォール速度を感じよう

アジは流れのある潮流の中を好む傾向にあります。

巻いている時やシャクリを入れた際に「ジグを重く感じる」場所があるはずです。

重く感じるということは潮が効いている証拠なため、積極的に同じ場所を狙ってみましょう。

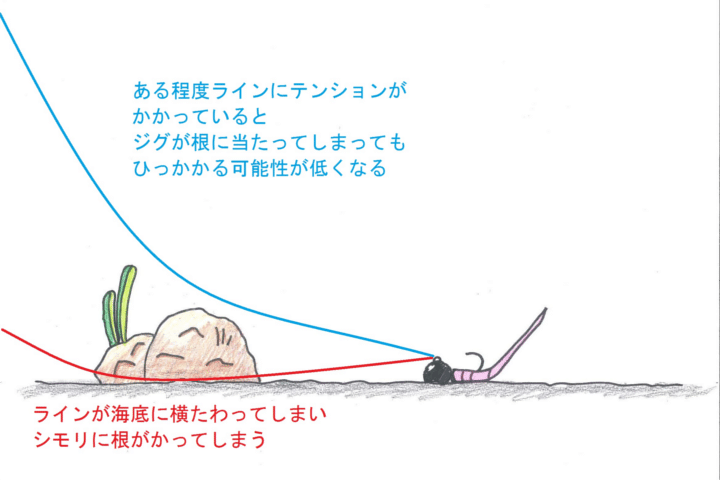

根掛かりが起きる理由を知る

ジグヘッドがボトムに着底しているのにもかかわらず、気付かず放置していると根掛かりを誘発することになります。

これはジグヘッドだけでなくラインまでもボトムに着いてしまい、ボトムをズル引きしている状態になるからなんです。

風や潮流が強ければ強いほど着底がわかりづらいため、そのような状況の場合は「そろそろ着底するだろう」という感覚で巻き始めた方がトラブルを回避しやすいことを覚えてお来ましょう。

ジグ単での釣果を上げるためのコツ

釣れない時の原因と対策

アタリがない時は、リグの重さを変える、ワームカラーを変更する、レンジを変えるなど、柔軟に対応することが重要です。

例えば、ジグヘッドの重さを1gから1.5gに変えるだけでもフォールスピードが変わり、アジの反応が一変することがあります。

また、ワームの色も水の透明度や時間帯、光の入り方によって効果が変わるため、クリア系からグロー系、ナチュラルカラーまで数種類を持ち歩くと良いでしょう。

レンジについても、表層~中層~ボトムを丁寧に探りながらアタリの出る層を見極める姿勢が大切です。

さらに、粘りすぎてしまうと時間を無駄にするだけでなく、集中力も切れてしまいます。

アジの反応がまったく見られない場所では、見切りを早くして次のポイントに移動する判断力も、釣果アップには欠かせません。

アジング用ワームの選び方

クリア系、グロー系、ソリッドカラーなど、状況に応じたカラーローテーションが必要です。

特に、夜釣りや濁りのある状況ではグロー系が、日中のクリアな水質ではナチュラルなクリア系が効果的です。

潮や天候、時間帯によっても有効なカラーが変わるため、数パターンを準備しておくと安心です。

また、形状はピンテールやシャッドテールが定番で、それぞれ異なる波動を出すため使い分けが重要です。

ピンテールはナチュラルな動きを出しやすく、特にプレッシャーの高いフィールドや低活性のアジに有効で、初心者にも扱いやすいというメリットがあります。

一方、シャッドテールはしっかりとした波動で広範囲にアピールでき、アジの活性が高い時やリアクションバイトを狙いたい時に活躍します。

さらに最近では、リブ入りのボディで波動と水押しを強調するタイプも人気があり、シチュエーションに応じて選択肢を増やすことが釣果アップに繋がります。

季節ごとのアジのパターンを理解する

春は気温が上昇することにより、アジは表層に近づく傾向があります。

特に朝夕の時間帯には表層に浮きやすく、アジの活性が高まります。

夏は、日中の高温によってアジは深場に移動しますが、夜になると再び表層近くに上がってくることが多く、昼と夜で釣り方を変えることが重要です。

秋はアジの活性が非常に高く、特に中層から表層にかけて広範囲で活発な捕食行動が見られます。

アジはこの時期、エサを求めて積極的に動き回るため、トップウォーターや中層のアクションが非常に効果的です。

冬は水温が低くなるため、アジはボトム付近に落ち着く傾向があります。

このため、冬のアジングではボトムに近い層をターゲットにして、アジが寒さを避けるために動かない層を狙う釣り方が重要です。

季節ごとにアジのレンジは変動するため、時期ごとにアジの動きに合わせた釣り方をすることが非常に重要です。

ジグ単アジング まとめ

ジグ単アジングは、シンプルながらも奥が深く、ちょっとした操作の違いで釣果が大きく変わります。

基本操作をしっかりマスターし、状況に応じた工夫を取り入れることで、あなたのアジングも確実にレベルアップするはずです。